城市建筑垃圾资源化法律规制需遵循的原则

1、三效合一、逐步推进

所谓的“三效合一”是指在开展建筑垃圾资源化利用工作时要同时兼顾环境效益、经济效益和社会效益,这三者之间不能厚此薄彼,要做到协调统一发展。在我国开展建筑垃圾资源化,立法上要将资源循环利用属性和环境的可承载能力进行全盘考虑,同时以当前形成的技术支撑作为突破口,从自身实际情况出发,创新完善。需要注意的是,企业在处理建筑垃圾时,很大程度上只考虑了企业自身的经济效益而忽视了环境问题。因此,我们迫切需要在法律规制层面体现出对于环境效益的重视,以法律规范的生态改变目前企业只注重经济效益的局面。

采用循序渐进的方式来促进我国整体建筑垃圾资源化水平很有必要,倘若不考虑国内实际情况,一上来就大刀阔斧改革,忽视牵一发而动全身的可能性,短时间可能会取得一些成效,但长远地,会挫伤建筑垃圾资源化各参与方的积极性,更会直接增大那些中小企业的经济负担,导致本来就经营困难的企业面临无力承担的境地,进一步加重建筑垃圾资源化推广的阻力。当然,逐步推进并不意味着就要放慢速度,而是说要在通盘考虑我国建筑垃圾资源化实际情况的基础上,深入研究资源化过程中所存在的问题,平衡各参与方的主体利益,将当前存在的建筑垃圾资源化相关法律法规进行梳理,多打“组合拳”,以多层次、全方面的措施进行改革,提高我国建筑垃圾资源化利用率。

2、明确各方责任

明确权利与义务,不仅仅是划分参与方法律责任的基本依据,还是维护各参与方合法权益的保障。长久以来,在我国建筑垃圾资源化法律规制上,并没有明确地规定政府主管部门、企业以及个人等参与者的权利义务,尤其是在政府的监管部门层面,对于建筑垃圾的处置涉及到包括住建、交通、城管、公安、环卫等多部门在内的多方职能部门,这些单位均有权对建筑垃圾的处置进行监管,但正是都有权管理导致在社会实践中没有部门出面管理的尴尬局面,一旦出现违法处置建筑垃圾的情况,这些部门便纷纷退而避之,纷纷表明不在自己的职权范围之内。之所以出现这种乱象,正是当前的法律法规没有明确规定哪一个政府部门主要监管建筑垃圾处理过程中的各个环节,恰恰是政府部门的职能交叉和重合加剧了无人监管的尴尬局面。

除了监管部门的责任划分需要明确,建筑垃圾资源化过程中还涉及到企业以及个人的参与,尤其是对于产生建筑垃圾的建设施工方以及建筑垃圾资源化企业的权利与义务的划分也是急需理清的。企业在建筑垃圾资源化过程中起着至关重要的作用,企业的好的运作与执行力是保证建筑垃圾资源化效率的关键。实际上,在法律规制方面,应明确产生建筑垃圾的企业有义务、有责任将产生的建筑垃圾运送到专门资源化处理的企业,并可设置提前缴纳资源化建筑垃圾押金制度,规范产生建筑垃圾的企业。当然,在权利上要赋予建筑垃圾资源化企业的资源化产品能够被政府优先采购,以保障其销售量。

3、市场化发展

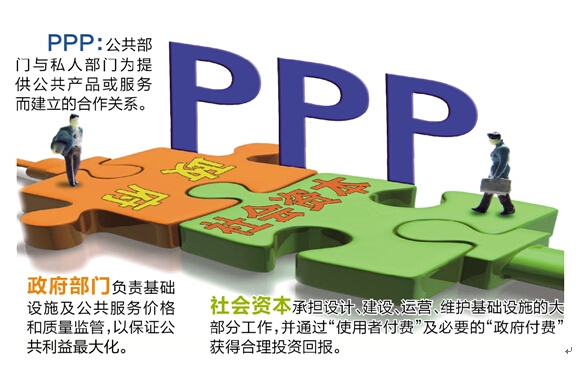

建筑垃圾资源化领域需要引入更好的社会资本,单靠政府输血式的财政维持是无法激发行业向好发展。其实早在2015年5月份,国家发改委就城市在其门户网站设置PPP项目库专栏,以此吸引和鼓励各类更好的社会资本以特许经营的模式、政府购买服务的形式、股权合作等多种方式参与建设及运营。在PPP浪潮下,建筑垃圾资源化领域PPP新模式试点与2015年8月开启,时值浙江省的“皮草之乡”海宁市通过运用社会资本加入到政府立项的建筑废弃物重点示范项目。紧随其后,河南省的郑州市政府与当地的企业签订了《郑州高新技术产业开发区建筑垃圾处置许可协议书》;而天津市政府则与湖南省的专业化公司达成了建筑垃圾处理填埋场 PPP 项目协议。除此之外,在国内的其他地区,如海南省的三亚市、湖北省的黄冈市等地也开始出现建筑垃圾资源化 PPP 项目的合作。

建筑垃圾资源化 PPP 模式在迅速发展之际,对于该模式的法律规制需要引起足够的重视,对于 PPP 项目的风险识别、风险评估、风险分担等方面都是需要进行研究和论证的。