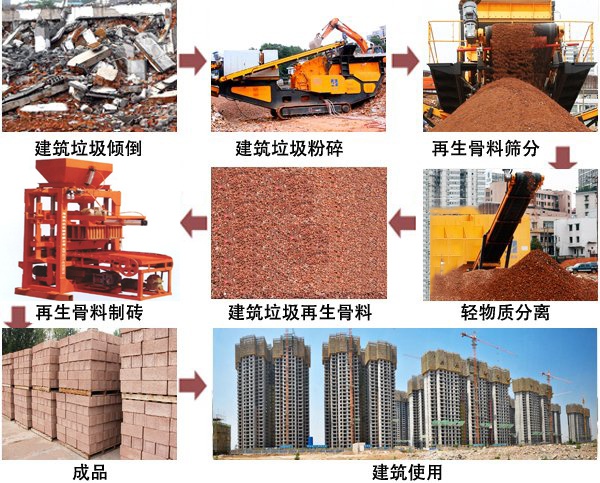

我国典型的建筑垃圾处理路线

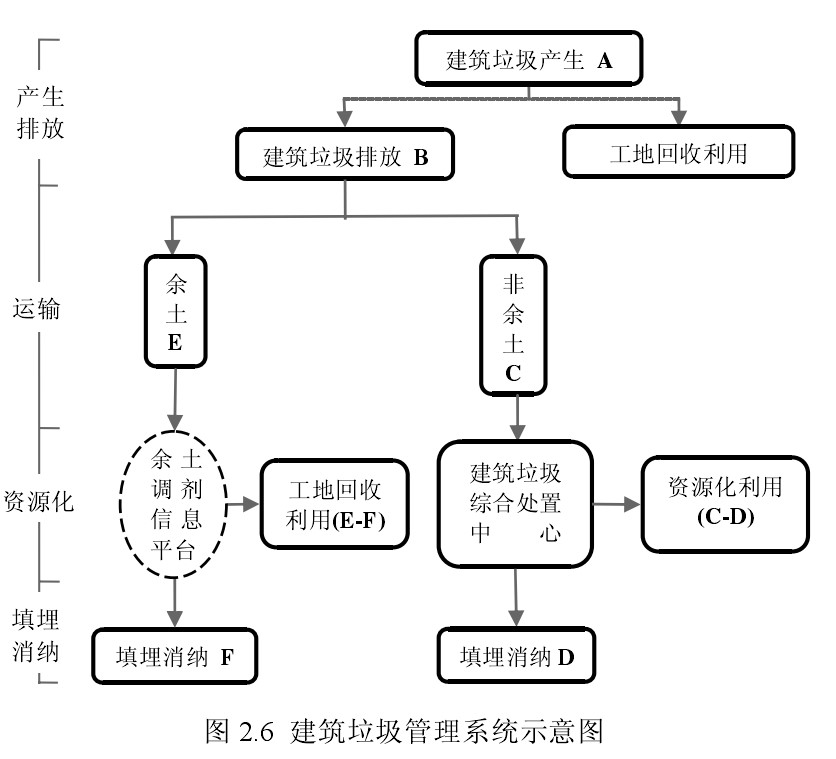

我国现有的城市建筑垃圾管理系统可以从图中看到。一个完成的建筑垃圾处理过程包括产生、排放、运输、资源化和填埋消纳几个步骤。施工现场产生的建筑垃圾,一部分在现场回收利用,里一部分向外排放。排放的建筑垃圾可分为余土和非余土两个大类。

从北京、重庆等城市的管理经验来看,建筑余土占统计建筑垃圾排放量的80%以上。这些余土在有填方需求的工地上可直接再利用,因此严格意义上讲不算垃圾。非余土建筑垃圾成分较复杂,除有碎砖石、混凝土、玻璃等惰性材料外,还有废木材、塑料、纸板,有时甚至还有旧地毯、破家具等。这些混合建筑垃圾,若直接填埋有污染土壤和地下水的风险。但在管理粗放的地方如重庆市,非余土建筑垃圾也混入建筑余土直接填埋了。而在建筑垃圾管理较先进的深圳市,非余土建筑垃圾会被运输到综合处置中心,经垃圾分拣和惰性材料资源化再生,制造成再生砖等建筑产品。如上图中所示,若以A、B代表建筑垃圾的产生量、排放量,C、D代表非余土建筑垃圾量和飞鱼图建筑垃圾填埋消纳量,E、F代表余土排放量和余土填埋消纳量,则建设部《城市建筑垃圾管理规定》提出的减量化、资源化、无害化管理原则可诠释为:

减量化——是减少建筑垃圾源头产生量A,减少离开功底的建筑垃圾排放量B,减少填埋消纳的余土和非余土建筑垃圾量D、F。因此考察各城市建筑垃圾管理政策对A、B、D、F几个量的管控水平,即能判断其“减量化”管理能力。

资源化——是对非余土建筑垃圾C进行综合处置,使部分建筑垃圾(C-D)得以再生利用,或通过对余土E的再利用提供信息支持,从而在提高资源效率的同时减少填埋消纳量D、F。广义上讲,资源化也包括加大工地回收利用(A-B)来减少建筑垃圾排放B。从根本上看,资源化是实现填埋消纳减量化的一个手段。考察各政策对提高(A-B)、(C-D)和(E-F)的影响水平,即能判断其“资源化”促进能力。

无害化——是避免成分复杂的非余土建筑垃圾C混入余土E直接填埋而危害土壤和地下水水质。在建筑垃圾综合处置中心建立以前,非余土建筑垃圾无处可去,只能当建筑余土处置。因此考察各政策对非余土建筑垃圾C的管控水平,即能判断其“无害化”管理能力。