建筑垃圾就地资源化模式

建筑垃圾包括惰性部分和非惰性部分,其中非惰性建筑垃圾可以回收利用和回炉加工,包括钢材、塑料、木材等;惰性建筑垃圾是建筑垃圾的主要成分,包括废砖、废弃混凝土等。如何实现惰性建筑垃圾的再生利用,是建筑垃圾资源化处理的一大课题。从长远的角度来看,只有走建筑垃圾资源化道路才能够从根本上解决城市建筑垃圾的难题,而就地资源化为建筑垃圾资源化处理提供了一种新思路。

针对惰性建筑垃圾的处理,提出就地资源化处理模式,对建筑垃圾制砖生产线设备做了经济性分析,以建筑资源化企业的角度,利用以计算机集成系统为代表的先进制造投资系统进行分析,实现建筑垃圾资源化企业生产经营活动的全局动态最优化,最后采用层析分析法对其进行评价,以利于就地资源化模式的进一步探讨。

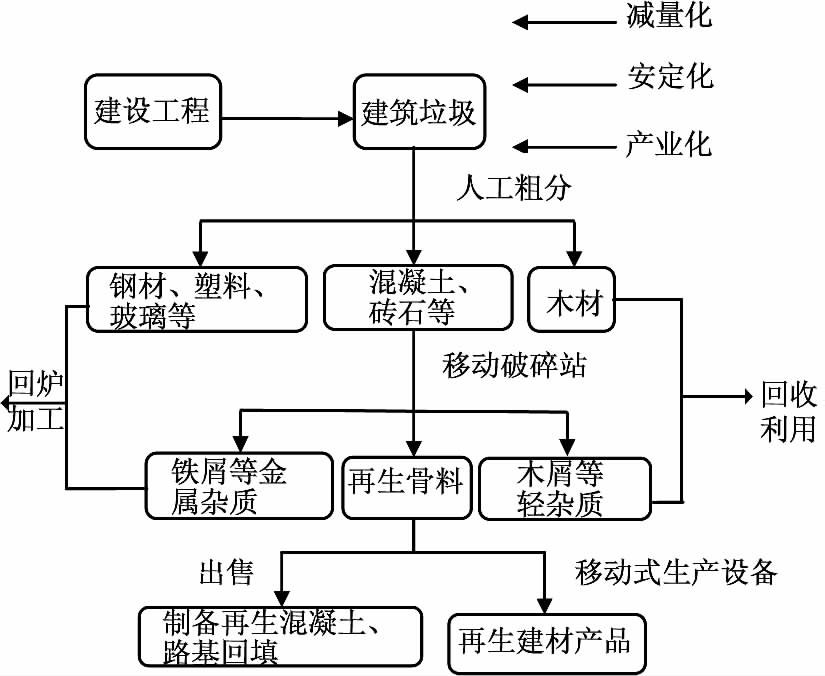

建筑垃圾就地资源化模式,即在建筑垃圾产生的现场,先采用人工粗分的方式,将大块混凝土等较易分离的物料分开并集中归类,再采用先进的设备和成熟的技术,现场将可再生利用的建筑垃圾转化成新的建材产品,充分运用于本工程的建设,其余材料和再生建材产品运往其他项目循环利用。这种模式是在现有的建筑垃圾资源化处理模式的基础上进行改进,具体的资源化处理流程见图。

建筑垃圾资源化处理最早开始于美国、日本等发达国家,且资源化率已经达到了95%以上,在我国的研究和运用相对比较晚,资源化率仅达5%左右。目前我国建筑垃圾的资源化处理的发展趋于集中化与大型化,缺少就地资源化模式的开发和应用,没有形成一定的市场,主要存在以下问题:一是场地限制问题,该模式的运用应该综合考虑项目的规模,一般适用于具有一定规模的拆迁现场;二是工期和成本限制问题,尤其是对相关设备的投资问题,该模式减少了运输费用以及运输过程中的污染,但是破碎及生产设备也给企业增加了成本,一般的民企以及中小企业难以支撑;三是政策以及财政补贴不到位,再生产品的市场得不到保障,对产业政策支持的需求比较强烈。